引言

“一带一路”倡议为沿线国家带来了广阔的发展空间,在基础设施建设、资源开发、农业进步、生态保护等诸多领域的推进过程中,对精准、及时、全面的空间信息有着强烈且多元化的需求。传统信息获取方式在覆盖范围、更新时效和数据精度上存在明显局限,难以满足“一带一路”建设的高标准要求。我国商业遥感卫星凭借其高分辨率、多谱段、全天候的监测能力,成为提供空间信息服务的关键力量,为沿线国家的发展注入了强大的技术动力。

一、“一带一路”沿线空间信息的核心需求

“一带一路”沿线国家在基础设施建设、资源开发、农业发展和生态保护等领域的迫切需求,均依赖精准、及时、全面的空间信息支持,而传统获取手段难以满足这些需求:

1.基础设施规划与运维的空间信息支撑

大型基础设施项目的科学规划需依托详尽的地形地貌和地质结构数据以规避风险,运营阶段也需实时监测周边环境变化。然而约70%的沿线国家遥感数据匮乏,制约了基础设施的高效规划与运营维护。

2.资源开发与可持续利用的信息需求

沿线国家资源丰富但缺乏系统调查与动态监测,导致开发盲目且不可持续。例如农业生产效率低下,矿产开发引发生态破坏,亟需精准监测数据指导资源管理。

3.农业发展与粮食安全的监测需求

农业作为沿线多数国家的支柱产业,在农作物长势监测、病虫害预警等方面存在不足。极端气候影响加剧,亟需空间信息实现精准监测和预警,保障粮食安全。

4.生态环境保护与气候变化应对的信息需求

气候变化威胁生态安全,环境污染问题日益严峻。需通过大范围、长期的生态环境监测,提供科学依据支持环保政策制定和气候变化适应。

综上,沿线国家空间信息需求广泛且迫切,传统方式难以满足。我国商业遥感卫星凭借其独特优势,能够提供全方位空间信息服务,是支撑“一带一路”建设的重要技术手段。

二、我国商业遥感卫星发展及其在“一带一路”沿线的典型应用

1.我国商业遥感卫星发展概况

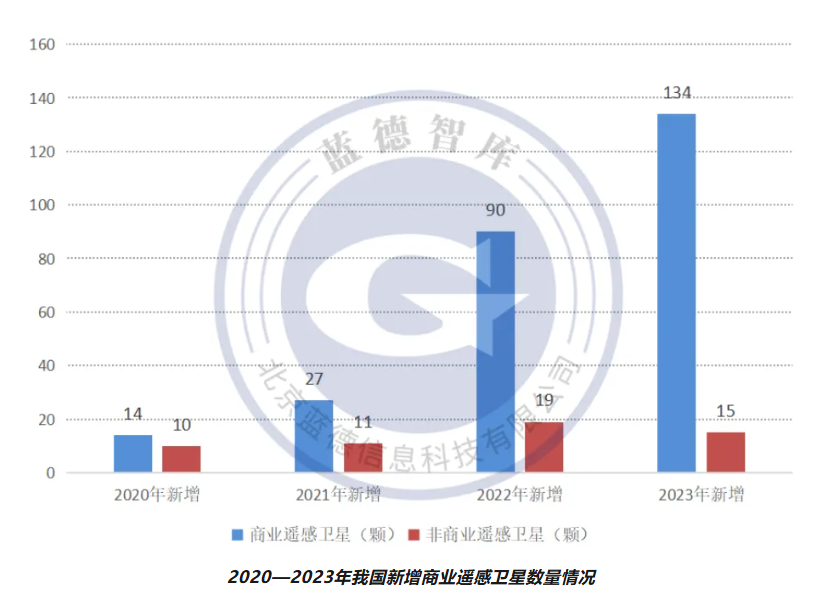

自2014年我国开始推进航天产业商业化以来,卫星遥感产业快速发展,根据《中国遥感应用事业发展蓝皮书(2024)》数据,2023年我国遥感卫星及应用产业规模超过2700亿元;其中,直接效益超过500亿元,间接效益超过600亿元,带动效益超过1400亿元。目前卫星遥感数据在自然资源、生态环境、农业农村、住建、气象、海洋等领域广泛应用,赋能地方治理、公共安全与民生服务,作用日益突出。

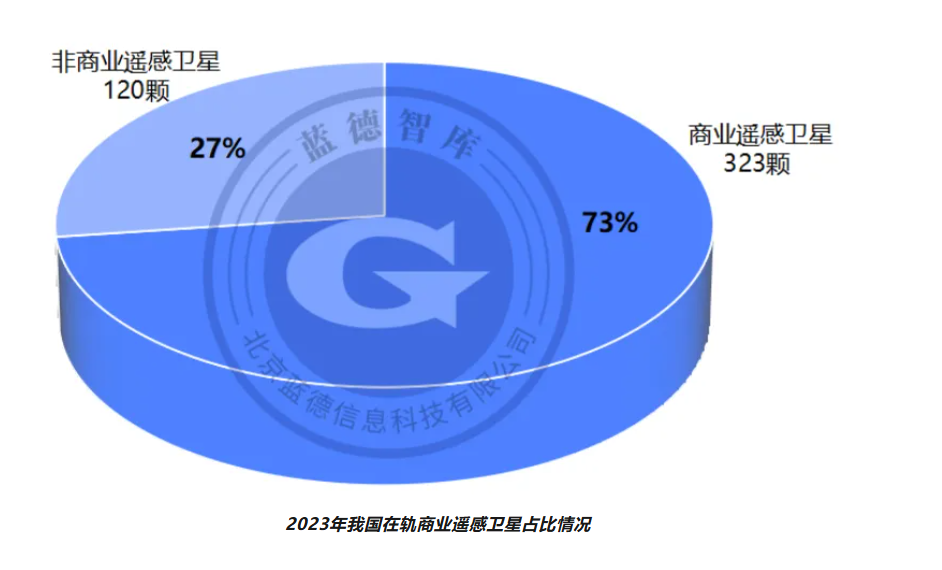

根据《中国地理信息产业发展报告2024》数据,截至2023年底,我国在轨民用遥感卫星数量443颗,其中商业遥感卫星323颗,占比73%。覆盖光学、视频、合成孔径雷达(SAR)、全色、多光谱、高光谱等多种成像类型,数据获取能力和服务能力不断提升。

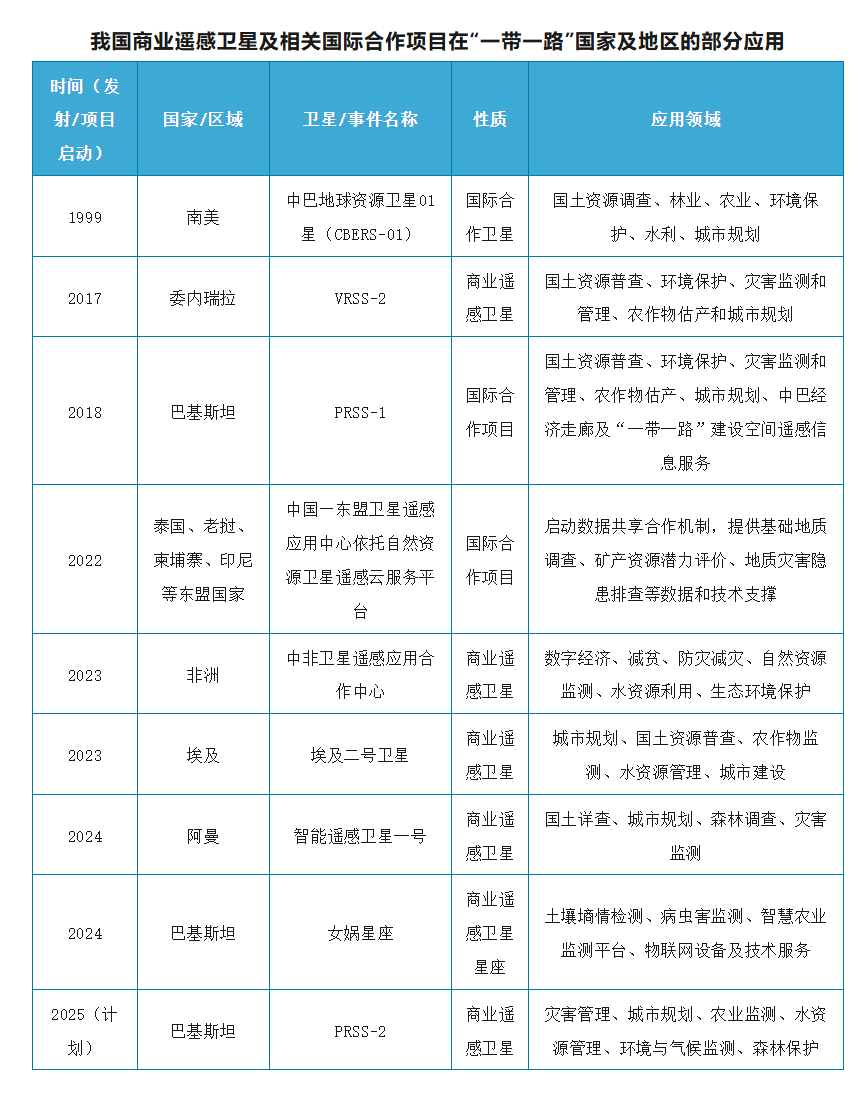

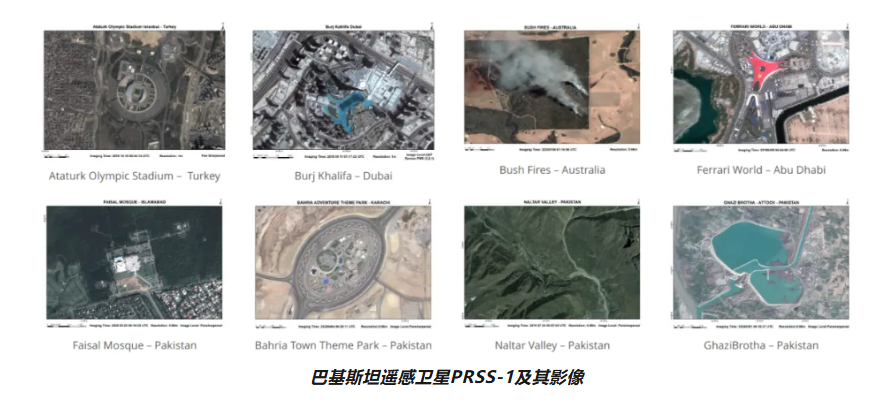

2.我国遥感卫星及相关合作项目在“一带一路”的应用

下表呈现我国商业遥感卫星及相关国际合作项目在“一带一路”国家及地区的部分实践,涵盖多国多区域,展示应用领域,体现我国卫星遥感技术在其空间信息服务中的覆盖与价值。

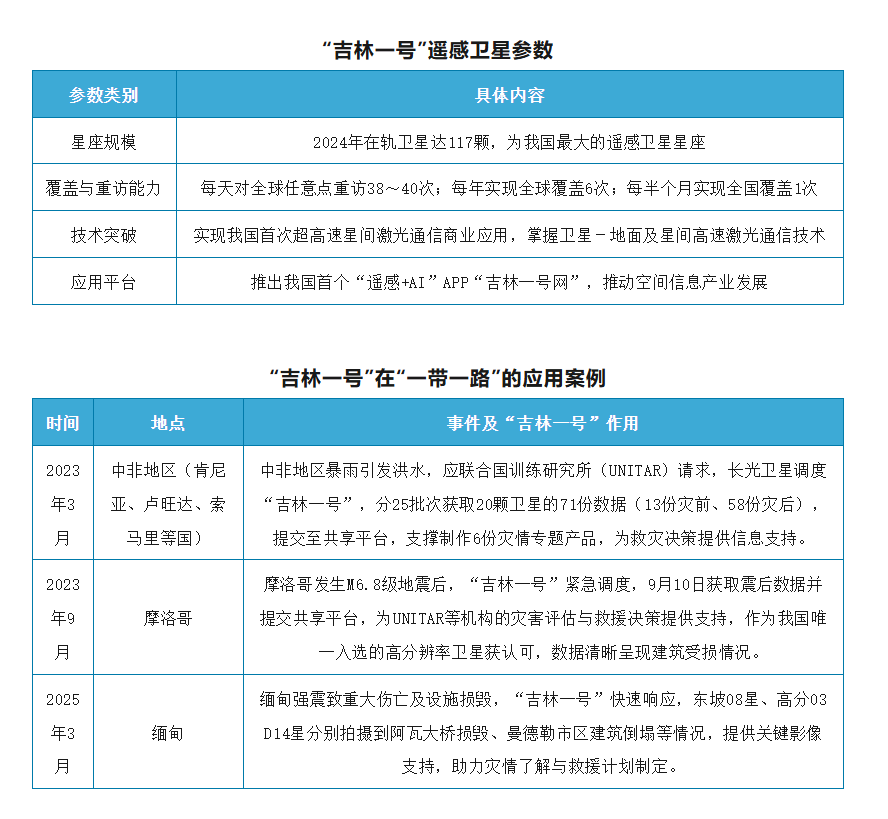

3.长光卫星“吉林一号”助力“一带一路”实践

长光卫星作为我国首家商业遥感卫星公司,其“吉林一号”星座在技术性能与应用实践上均展现出强劲实力,为“一带一路”沿线的空间信息服务提供了有力支撑。以下从参数性能和具体应用案例两方面进行呈现:

三、制约因素

尽管我国商业遥感卫星在“一带一路”沿线展现出巨大潜力,实际推广和应用仍面临多重挑战:

1.数据时效与重访能力受任务优先级限制

商业遥感卫星需平衡全球任务,突发事件关键区域若未列为高优先级,影像获取存在延迟,影响应急响应效率。

2.跨国数据共享与法律合规壁垒

沿线国家政策法规差异大,遥感数据的采集、传输及再分发面临限制,部分国家将高分辨率影像视为敏感信息,审批流程复杂,阻碍跨境数据协同。

3.地面接收与数据处理能力不均衡

部分国家缺乏完善地面站和专业解译团队,导致原始影像难以快速转化为有效情报,限制了遥感数据实际应用价值。

4.多源数据融合不足

多数应用仍依赖单一光学数据,缺乏SAR、热红外、高光谱等多模态融合,难以实现全天候、多维度监测,影响监测全面性和准确性。

5.商业模式与投资回报机制不完善

遥感数据价值链未完全打通,用户付费意愿不足,订阅及本地增值服务体系尚处于培育阶段,限制企业持续投入和技术升级。

四、发展策略和建议

1.建立重点区域卫星观测优先机制

推动国家专项观测计划,将基础设施密集区、生态敏感区、农业主产区纳入长期监测,突发事件时自动提升优先级,保障数据时效与连续性。

2.推动跨国数据安全与合规框架建设

依托“一带一路”空间信息走廊等多边平台,签署数据共享协议,明确使用范围和保密要求,设立应急共享机制,降低法律壁垒,促进数据协同应用。

3.布局海外地面站与区域数据中心

在关键节点国家建设或共建地面接收和数据处理设施,缩短数据传输与处理时延,结合培训提升当地解译能力,实现本地化快速响应。

4.推进多源数据融合与人工智能解译

构建光学、SAR、热红外、高光谱等多模态融合体系,结合AI自动识别与变化检测,提升全天候监测能力,实现智能预警与快速定位。

5.创新商业与合作模式

突破传统数据销售,探索基于成果交付的服务模式,如“资源监测报告”“农业长势评估”等,结合当地需求拓展应用场景,推动产业可持续发展。

6.强化与当地发展部门深度联动

推动遥感数据无缝集成至基础设施规划、资源管理、农业发展等决策平台,形成“数据—分析—决策”闭环,提升数据应用价值。

结语

随着优先观测机制的建立和跨国合作框架的完善,我国商业遥感卫星的空间信息服务将在“一带一路”倡议中发挥更大作用,为沿线国家的可持续发展贡献重要力量,推动科技赋能国际合作迈向新高度。

参考资料

1、《地理信息产业蓝皮书·中国地理信息产业发展报告(2024)》,2024年8月,中国地理信息产业协会

2、https://suparco.gov.pk/major-programmes/projects/prss-1/

3、https://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758838/c6796639/content.html

4、Nadin,R.,&Kiryakova,E.(2024).China’sgrowingspaceandcommunicationspresenceinAfrica[R].ODIGlobalBriefingNote.London:ODIGlobal.

5、《中国遥感应用事业发展蓝皮书(2024)》,2024年6月,中国遥感应用协会

6、https://gisgeography.com/earth-satellite-list/

7、https://www.jl1global.com/jilin1-satellite-strengthens-international-disaster-relief.html

8、https://www.jl1global.com/jilin1-satellite-assists-flood-relief-in-multiple-african-countries.html

9、https://www.jl1global.com/satellite-witness-posthurricane-new-zealand.html

来源:蓝德智库微信公众号